いろいろ試したけど効率が悪い

自分にあった勉強法ってどうやったら見つかるのかな?

こういった疑問にお答えします。

結論から言うと資格の勉強法で一番大事なことは

ということです。

そんなの当たり前では?と思うかもしれませんが「今やるべきこと」がわかっているなら勉強法で悩む必要はないはずです。

というわけでこの記事では「今やるべきことを明確にする」ということを中心に勉強方法について解説していきます

目次

資格の勉強法の種類3つ

本格的な解説の前に、ネットや書籍で紹介される勉強法の種類について簡単に解説します。

勉強法は大きく分けると以下の3つです。

- 【準備】勉強計画などやることを決めるためのもの

- 【学習中】勉強の手段 授業か参考書か問題集かなど

- 【学習環境】効率の上げ方・モチベーションに関係することなど

こういった感じで種類を認識して、チェックして見ると使えるものになりますよ。

そしてこの中で一番大事なのが「やるべきことを決める」ためのものです。

でも勉強計画の本質である「やるべきことを明確にする」という部分はどんな勉強でもほとんど変わりません。

合格する資格の勉強法の条件が「今、やるべきことが明確である」という理由

以下のようなメリットがあるからです。

- 隙間時間が使えるなど無駄な時間が少ない

- 勉強を始めるハードルが低い

- 迷いが無いので集中できる

逆に決まっていないと

- 何をやろうかな・・・面倒臭くなってきた・・・

- 何をやろうかな・・・もう時間がなくなっちゃった

- とりあえずこれをやろう・・・でもあっちもやらないと・・・集中出来ない

とこんな感じです。

こういった覚えはありませんか?

「何かを決める」ということは思っている以上に人間にとって大変な作業です。

だから、あらかじめ「何をやるかが決まっている」ことが重要なんです。

資格の勉強法の王道パターン

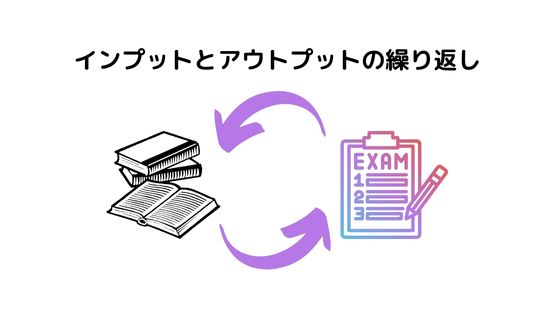

効率の良い資格の勉強の基本はインプットとアウトプットの繰り返しです。

これは

- インプットとアウトプットを行き来する

- 定着するまで復習する

ということです。

これらについて効率が良いと言われているパターンを紹介します。

インプットとアウトプットの往復のパターン

資格や好みによって順番はかわりますが、だいたい以下のよう感じです。

- まずはインプットして全体像をつかむ

- アウトプットして問われていることを知る

- 問われることに注目してインプット

- 出来るかどうかアウトプット

資格の勉強はほとんどの場合、聞き慣れない単語の連続で最初から理解するのはほとんど無理です。

だから、最初は大雑把な全体像をつかんでいきます。

最初のアウトプット(主に問題集など)では、さっさと解説を読んで何が問われているのかに注目。

問われていることに注目してインプットすると、「ああ、そういうことなのか」と理解できます。

あとは、本当に理解できたかどうかチェックするためにアウトプットして確認です。

定着するまで復習する

資格の勉強は忘れることを前提に何度も復習する必要があります。

やるべきことが決まる資格の勉強計画の5ステップ

ここからは、具体的な勉強計画の例を解説します。

試験について知る

まずは試験がどんなものなのか知らないと話になりませんよね。

どんな試験で何を学べばいいのか理解する必要があります。

公式サイトや資格対策講座の解説でチェックすればOKです。

予備試験という"無理ゲー"に挑むならお試し学習から始めよう>>

教材の選択

資格の勉強はインプットとアウトプットの繰り返しです。

だから、教材選びはインプット用とアウトプット用を対で考えたほうがいいです。

インプットとアウトプットの行き来がスムーズであればあるほど効率が良くなります。

- アウトプット用とインプット用の教材が一体になっているもの

- インプットとアウトプットでカテゴリ分けが似ている

- カテゴリ分けがわかりやすく細かい

といった感じで選べばいいですよ。

教材は条件が合うならアプリでもOKです。

資格講座を利用したほうが効率が良くなるのは、インプットに対して適切なアウトプット用の教材が揃うという面もあります。

タスクの分割(進める単位の設定)

一回の学習で進める学習の単位を決めます。

分け方は完全に好みですが以下のことを注意してください。

- 細かくすると一回の学習の負荷は下がる

- 細かくすると復習の計画など管理の負荷が上がる

ページ単位、章単位、問題数などでわけることが多いです。

復習の仕方、進め方を決める【優先順位】

復習の仕方、と未学習の単元の進め方を決めていきます。

- 学習の期限

- 復習の回数

- 復習はアウトプットからかインプットからか

- 学習の優先順位

といったことを決めておきます。

学習するタイミングが同じになった場合はどちらを優先するかなども決めておく必要があります。

期限の設定

復習にかかる期間も考えて試験から逆算していつまでにやるかを決める感じです。

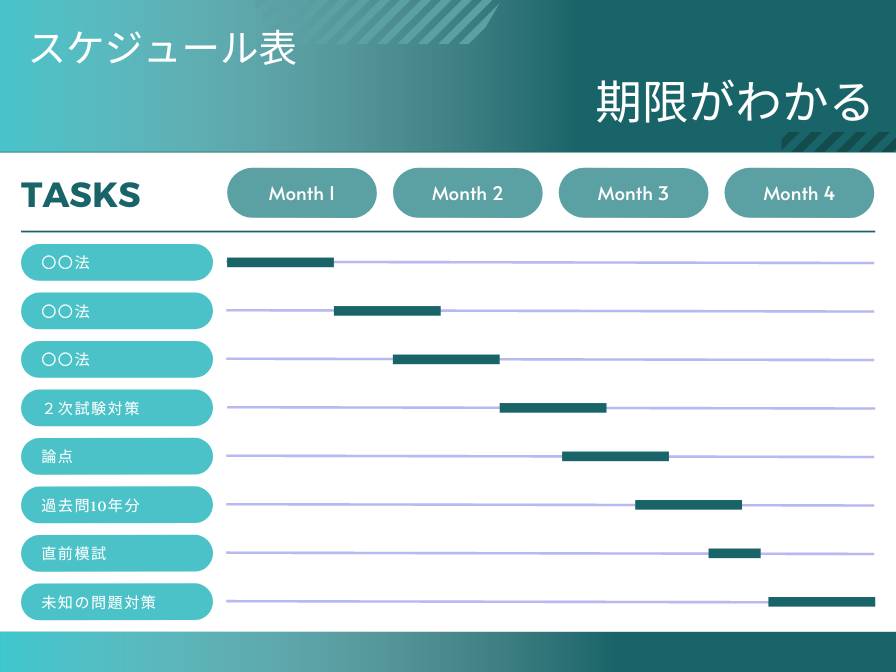

勉強のスケジュール表はどうする?

スケジュール表を作るかどうかは好みです。

ではスケジュール表は何のために使われるかというと、

以下の2つのことを可視化するために使われます。

- 【期限】何をいつまでに終わらせればいいかわかる

- 【タスク】今やるべきこと、または未来のやるべきことがわかる

多くの場合は可視化したほうがモチベーションが維持しやすいのであったほうがいいです。

ただ、細かなタスクを完全に表にするのは大変で、修正も難しいので短期間のものか誰かにやってもらうほうがいいですよ。

(ココナラ![]() などで外注するのもアリです。)

などで外注するのもアリです。)

期限がわかる表だけを作り、細かなタスクはアプリなどで管理するというのもアリですよ。

『常にやるべきことが明確になる』学習管理方法3つ

新しい単元をどう進めるかを決めるのは簡単ですが、復習のタイミングを決めるのは大変です。

「常にやるべきことを明確にする」には復習のタイミングをどう管理するかで決まります。

考えられる方法は以下の3つです。

- 紙やExcelで管理する

- アプリで管理する

- 誰かに管理してもらう

紙やExcelで管理する

原始的な方法です。

カスタマイズが自由な反面、とにかく時間がかかるというデメリットがあります。

また細かくやりすぎると修正が大変です。

以下の書籍を参考にするといいと思います。

アプリで管理する

アプリの中には自動で復習のタイミングを通知してくれるものがあります。

それらを使えば、未知の単元を学習するたびに登録するだけでOKになります。

『勉強分析』というアプリを利用するのがおすすめです。

誰かに管理してもらう

資格講座の中には学習管理をしてくれるものがありますがほとんどが高額です。

他にはココナラ![]() などで学習管理を外注するという手があります。

などで学習管理を外注するという手があります。

まとめ:常にやるべきことが明確であれば独学でもOK

よくある

- 学習を習慣化する

- モチベーションの上げ方

といったことは人によってかなり相性が違います。

だから、この記事では「今、やるべきことが明確になる」資格の勉強方法について解説してきました。

- 隙間時間が使える

- やる気に関係なく学習を始められる

- 他に気をとられないので集中できる

といった効果があります。

だから、まずは「常に今やるべきことがわかる」

という状態を作るところから始めてみてはいかがでしょうか?

また、学習サービスの中にはユーザーが「今、やるべきこと」をほとんど考えなくていいものもあるので、それらを使うのも一つの手です。

- 【資格試験対策】スタディング

- 【TOEIC対策】スタディサプリ ENGLISH

![]()

スタディングのおすすめ講座については「STUDYing(スタディング)のおすすめ講座>>」で紹介しています。